- Über uns

- Wer wir sind

- Ansprechpersonen

- Überblick

- Direktion

- Geistlicher Beirat

- Referent für Caritaspastoral

- Schlichtungsstelle

- Datenschutz

- Stabsabteilung Fort- und Weiterbildung

- Stabsabteilung Information und Kommunikation

- Stabsabteilung Personal und Engagementförderung

- Stabsabteilung Recht

- Stabsabteilung Stiftungen und Fundraising

- Stabsabteilung Verbandskoordination/ Diözesanstelle SkF/SKM/IN VIA

- Bereich Gesundheits-, Alten- und Behindertenhilfe

- Bereich Kinder, Jugend und Familie

- Bereich Soziale Integration

- Bereich Verwaltung

- Bereich Wirtschaft und Statistik

- Diözesan-Arbeitsgemeinschaften

- Transparenzerklärung

- Umgang mit sexualisierter Gewalt

- Klimaschutz & Nachhaltigkeit

- KI & Innovation

- Datenschutz

- Vielfalt

- Kontakt & Anfahrt

- Leichte Sprache

- Themen

- Engagement

- Presse

- Karriere

- Hilfe vor Ort

-

(c) Caritas

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Diözesan-Caritasverband

Der Klimawandel erfordert ambitionierte Klimaschutzanstrengungen. Die Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbandes hat Ende 2020 beschlossen, dass die Caritas sich auf den Weg macht, bis 2030 klimaneutral zu werden. Ein Ziel, das Anstrengungen aller Verbände und Einrichtungen erfordert und zu dem der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln einen Beitrag leisten wird.

Mit der Einrichtung der Stelle einer Klimaschutzbeauftragten und der Einberufung einer arbeitsfeldübergreifenden „Koordinierungsgruppe Klimaschutz" hat sich der Verband Anfang 2022 auf den Weg gemacht, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im eigenen Haus systematisch voranzutreiben und seine Mitglieder durch Vernetzung und Beratung bei eigenen Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen. Die fundierte Beratung der Mitglieder zu allen Facetten des Klimaschutzes verstärken seit 2024 ein Referent für Photovoltaik und seit Frühjahr 2025 zwei Klimaschutzkoordinatorinnen im Klimaschutz-Team des Diözesan-Caritasverbandes.

Zur operativen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Verband fokussiert der Diözesan-Caritasverband insbesondere die Bereiche

- Einkauf/Beschaffung (Mobilität, Büromaterial, IT, Textilien, Energie)

- Baubegleitung und energieeffiziente Gebäudesanierung

- Ressourceneinsparung im Geschäftsbetrieb (Mobilität, Müll, Energie, Wasser, Verpflegung, Büromaterial)

- Finanzanlagen.

Als erste Meilensteine sind die energetische Sanierung der Geschäftsstelle (2025), die Inbetriebnahme einer ersten Photovoltaikanlage auf dem Dach der Geschäftsstelle (2025) und die Selbstverpflichtung auf nachhaltige Verpflegung im Verbund mit den weiteren Diözesan-Caritasverbänden Nordrhein-Westfalens (2024) zu nennen.

Relevante Klimaschutzaspekte werden künftig in allen Fach- und Beratungsbereichen des Diözesan-Caritasverbandes in die Arbeit integriert. Dazu gehört auch die Organisation von Klimaschutz-Fortbildungen auf dem Caritas Campus des Diözesan-Caritasverbandes sowie das jährlich stattfindende Klima-Forum für Wohlfahrt und Kirche. Die genannten Bereiche sind auch Gegenstand der Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen und diözesanen Akteuren.

Als Dachverband zeigt der Diözesan-Caritasverband in seiner Lobbyarbeit Hürden auf, die einer Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in der Sozialwirtschaft entgegenstehen und wirkt an Refinanzierungslösungen mit. Dabei kooperiert der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln mit den weiteren Diözesan-Caritasverbänden in Nordrhein-Westfalen und der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW und handelt auf Bundesebene vernetzt im Deutschen Caritasverband

Der Vorstand des DiCV hat eine Selbstverpflichtung zur strategischen Verankerung von Klimaschutz beschlossen. Angesichts der strategischen Bedeutung dieser Weichenstellung ist auch die Zustimmung des Diözesan-Caritasrates eingeholt worden. In der Erklärung verpflichtet sich der DiCV,

- ein Klimaschutzkonzept für den Verband zu entwickeln und unter Einbeziehung des Engagements der Mitarbeitenden umzusetzen.

- innerbetriebliche Treibhausgasemissionen auf Basis bewährter Verfahren jährlich zu ermitteln und ein signifikantes Ziel für die jährliche CO2-Emissionsminderung nach Handlungsfeldern zu formulieren.

- über die Klimaschutzziele und den Umsetzungsstand auf der Internetseite kontinuierlich und transparent zu berichten.

- sich im Rahmen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Arbeit mit den Mitgliedsorganisationen für die Belange des Klimaschutzes einzusetzen.

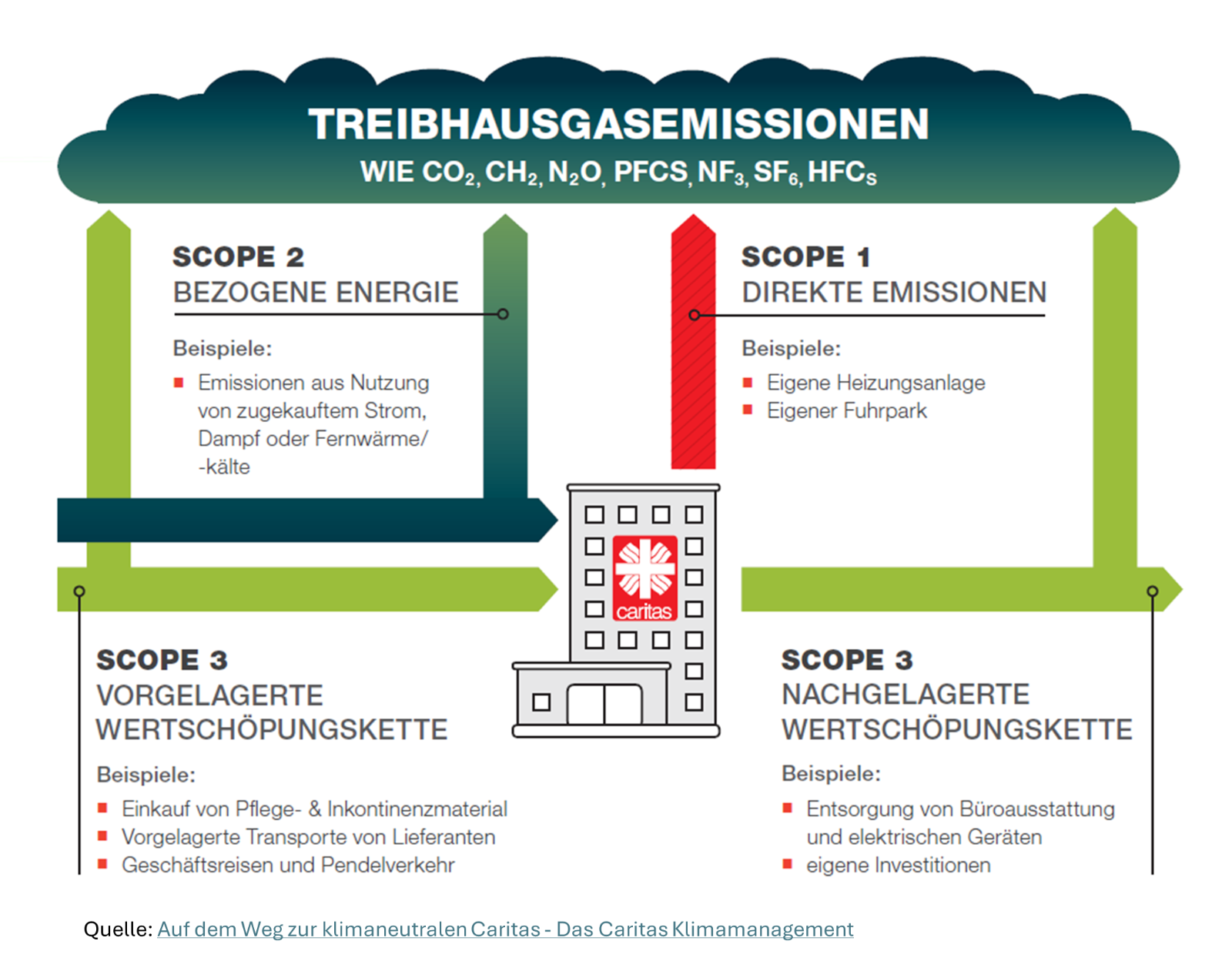

Die Erfassung des Status quo der Klimawirkung in Treibhausgasbilanzen schafft eine solide Grundlage dafür, effektive und kosteneffiziente Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen und den Verband nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. Der Diözesan-Caritasverband hat in 2024 eine erste umfassende Datenerfassung für das Basisjahr 2023 vorgenommen und im Jahr 2025 seine erste Treibhausgasbilanz nach dem Standard des Greenhouse Gas Protocol vorgelegt. Die Erfassung wird fortgeführt und jährlich als Treibhausgasbilanz veröffentlicht.

Auf Basis dieser Daten wird ein Klimaschutzkonzept mit konkreten Maßnahmen und Reduktionszielen entwickelt (2025/26).

Zugleich sind die Daten Basis für die Nachhaltigkeitsberichterstattung des Diözesan-Caritasverbandes.

Seine Mitgliedsorganisationen unterstützt der DiCV im NKI-Projekt Klimaschutzkoordination kostenfrei bei der Treibhausgasbilanzierung.

Der Fokus des Klimateams liegt mit dem Klimaschutz auf der ökologischen Nachhaltigkeit, die als Teilmenge eines umfassenden Nachhaltigkeitsbegriffs zu verstehen ist. Der Diözesan-Caritasverband hat einen ersten Nachhaltigkeitsbericht nach dem Konzept des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) erstellt, der in Kürze veröffentlicht wird. Perspektivisch wird der DiCV über die DNK-Plattform nach dem europäischen Standard für das freiwillige Nachhaltigkeits-Reporting (VSME) berichten.

Der DNK ist ein kostenfreies, standardisiertes Instrument, das die Bundesregierung Unternehmen zur Verfügung stellt, um damit dokumentieren zu können, wie nachhaltig sie arbeiten: im Themenfeld Klimaschutz unter Einbeziehung der Treibhausgasbilanz, aber auch zu den weiteren Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Ein alternatives Berichtskonzept ist die Gemeinwohlbilanzierung (GWÖ).

Als Mitglied im CSR-Kompetenzzentrum des Deutschen Caritasverbandes (eingestellt zum Jahreswechsel 2024/25) war der Diözesan-Caritasverband an der Erstellung des Praxisleitfadens für die Sozialwirtschaft zur Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) beteiligt. Der Leitfaden macht den ursprünglich für die Wirtschaft konzipierten DNK für Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege leichter anwendbar. Er wurde erarbeitet unter Mitwirkung von Anwender_innen in Caritas und Diakonie, den Malteser Werken, der Wissenschaft sowie des Rates für Nachhaltige Entwicklung und Vertreter_innen der Finanzbranche.

Der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. unterliegt aktuell keiner Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die Berichterstattung erfolgt auf freiwilliger Basis. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU wird die Nachhaltigkeitsberichtspflicht über kapitalmarktorientierte Unternehmen hinaus ausgeweitet. Das Europäische Parlament hat einen Aufschub der CSRD-Berichtspflicht um zwei Jahre beschlossen: statt 2026 für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Ausweitung nun im Jahr 2028 für das Geschäftsjahr 2027 geplant. Über die Größenkriterien für die Berichtspflicht ist noch nicht entschieden. Nach Vorschlag der EU-Kommission greift die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß CSRD künftig erst ab

- 1000 Mitarbeitenden und

- Umsatzerlösen von mindestens 50 Mio. Euro oder

- einer Bilanzsumme von mindestens 25 Mio. Euro,

also bei Erfüllung von zwei der genannten drei Größenkriterien. Insbesondere die Höhe der Mitarbeitendenzahl (nicht Vollzeitäquivalente) ist noch in der Diskussion.

Zur Pressemitteilung der Europäischen Kommission zu den geplanten Anpassungen.

Nachhaltigkeitsmanagement und die darauf aufbauende Berichterstattung ist jedoch nicht nur eine potenzielle Verpflichtung, sondern auch eine Chance. Rechtsträger, die sich hier systematisch aufstellen, profitieren von besseren Finanzierungsbedingungen (z.B. bei der Kreditvergabe von Banken für die Modernisierung von Sozialimmobilien), von erhöhter Attraktivität für Mitarbeitende und stellen sich insgesamt zukunftsfähig auf. Auch nicht berichtspflichtige Unternehmen können somit von einer freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung (etwa gemäß dem VSME-Standard der Europäischen Union) profitieren.

Zudem sind Verbände und Einrichtungen schon jetzt zunehmend mit Anforderungen von Banken und anderen Stakeholdern konfrontiert, die Nachhaltigkeitskennzahlen einfordern, um ihre eigene Berichtspflicht zu erfüllen. Banken sind verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte bei der Kreditgewährung und bei der Konditionengestaltung zu berücksichtigen, und zwar Nachhaltigkeitsaspekte des finanzierten Objekts (z.B. Energieeffizienz), des Kreditnehmers (nachhaltige Ausrichtung) und bei der gestellten Sicherheit. So beeinflusst die eigene Nachhaltigkeit und deren Dokumentation perspektivisch die Gewährung von Krediten und den Zins.

Der DiCV Köln teilt daher die Empfehlung des Deutschen Caritasverbandes vom 14.3.2025:

„Der Deutsche Caritasverband empfiehlt seinen Mitgliedern unabhängig von der ggfs. wirksamen verpflichtenden Berichterstattung eine angemessene freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung und weist auf die verschiedenen bestehenden Standards hin (VSME der EU, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Gemeinwohlmatrix der Gemeinwohlökonomie, We Impact und andere).“

10 Thesen für einen sozialen und ökologischen Neustart

Gemeinsam mit 39 weiteren Verbänden und Organisationen hat die Caritas „10 Thesen für einen sozialen und ökologischen Neustart“ unterzeichnet. Das breite Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden, Umweltverbänden, Kirchen, Nationaler Armutskonferenz und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren sagt: So kann es nicht mehr weitergehen! Klimawandel, Naturzerstörung und Verlust der Biodiversität sind Existenzkrisen für die Menschheit. Soziale und ökologische Fragen gehören zusammen und brauchen gemeinsame Antworten. Das Bündnis fordert unter anderem eine naturverträgliche und sozial gerechte Energiewende, Maßnahmen gegen Naturzerstörung und für den Erhalt der Biodiversität, eine Teilhabe aller an umweltschonender Mobilität, eine klimaschonende Landwirtschaft und nachhaltige Arbeitsformen.

Die Energiewende ist ein wichtiger Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität und unverzichtbarer Teil der ökologischen Transformation der Caritas.

Der Energiebedarf in den Diensten und Einrichtungen der Caritas ist ebenso immens wie das Potenzial zur Erzeugung von Sonnen-strom zu seiner Deckung. Vorteilhafterweise wird ein Großteil des Stromverbrauchs der Caritaseinrichtungen tagsüber verbraucht und fällt somit zeitgleich zur Solarstromproduktion einer Photovoltaik-Anlage zusammen. Dies führt zu einer sehr schnellen Refinanzierung der PV-Anlage.

Der Diözesan-Caritasverband berät und unterstützt seine Mitglieder von der Planung über die Angebotsanalyse bis zur Umsetzung von Photovoltaik-Projekten und steht dabei in regelmäßigem Austausch mit dem Photovoltaik-Team des Fachbereichs Schöpfungsverantwortung des Erzbischöflichen Generalvikariats Köln zusammen.

Ansprechperson im DiCV Köln ist Stefan Wiemer, Referent für Photovoltaik, der auf Bistumsebene ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch der Träger aufbaut. Er bringt Fragestellungen und Erfahrungen der Caritas auf Bistums-ebene in den Kooperationskreis Photovoltaik der Caritas NRW ein. Diese fließen auch in die Lobbyarbeit zum Abbau bürokratischer Hürden und zur Anpassung der Refinanzierungsstrukturen unterschiedlicher Fachbereiche ein. Vielfach gibt es bereits Möglichkeiten zu ihrer Überwindung.

Erste Fragestellungen zum Einstieg in die Photovoltaik greift die Informationsbroschüre der Caritas Dienstleistungsgenossenschaft Paderborn auf. Weitergehende Informationen finden Sie in den aufgeführten Verlinkungen.

Grundsätzliche steuer- und gemeinnützigkeitsrechtliche Fragestellungen rund um Photovoltaik in der Sozialwirtschaft greift die Handreichung der Caritas NRW zu einer Machbarkeitsstudie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner auf.

Gerade in einer Zeit, in der der PV-Markt signifikant wächst, ist es wichtig, die richtigen Partner zum Bau einer PV-Anlage zu finden. Sprechen Sie uns hierzu bitte gerne an.

Eine Photovoltaik-Anlage lohnt sich sowohl ökologisch, als auch wirtschaftlich. Gehen Sie das Thema an – wir unterstützen Sie!

UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN DICV

-

Technische Ersteinschätzung und individuelle Beratung

-

Vermittlung geeigneter Anbieter

-

Begleitende Vor-Ort-Aufnahme

-

Festlegung technisches Konzept

-

Angebotseinholung und -vergleich

-

Vertragsverhandlung und Beauftragung

-

Abnahmebegleitung

FÖRDERPROGRAMME

PV-Förderprogramme aus dem Förder Navi der NRW-Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate

Förderprogramm der Stadt Köln für Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbeimmobilien (Nichtwohngebäuden)

Förderprogramm der Stadt Bonn für Photovoltaik-Anlagen auf Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie auf Freiflächen

Förderdatenbank vom Bund mit einem Überblick über Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union

Ein zinsgünstiges NRW-Darlehen zur Förderung von Investitionen in erneuerbare Energien von der NRW.Bank

Programmübersicht des Land NRW zur Förderung alternativer Strom- und Wäremerzeugung

FINANZ & TECHNIK

Was ist Photovoltaik? Was ist bei der Planung einer PV-Anlage zu beachten? Wie sieht die Wirtschaftlichkeit aus? Hier finden Sie mehr Informationen.

Diese Solar-Wiki des Solarenergie Fördervereins erklärt viele Grundbegriffe, Fakten und Zusammenhänge sortiert nach Schlagwörtern.

Diese Handreichung gibt einen Überblick über für den Kontext Photovoltaik in der Sozialwirtschaft relevante wirtschaftliche, steuerrechtliche und vertragsrechtliche Zusammenhänge.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Der Energieatlas Nordrhein-Westfalen (NRW) stellt Ihnen umfangreiche Informationen zur Energiewende, u.a. zur Strahlungsenergie und Ausrichtung Ihres Gebäudes in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.

Informationen zur Verschattung Ihres Gebäudes auf Basis von 3d-Modellen (nur Köln!)

Detailliertes Solarkataster für Köln mit Informationen zur Eignung Ihres Gebäudedachs und möglicher Fördermittel durch die Stadt Köln.

Solarpotentialkataster für das Entwerfen von PV-Anlagen und ihre Wirtschaftlichkeit

Ihr Ansprechpartner

Im Projekt „Klimaschutzkoordination in der Caritas Erzbistum Köln“ verstärken zwei Klimaschutzkoordinatorinnen das Klima-Team des DiCV, gefördert durch die Nationale Klimaschutzinitiative. Sie unterstützen teilnehmende Mitgliedsorganisationen gezielt bei der Treibhausgasbilanzierung und in ihrem Engagement für den Klimaschutz. Der Projekteinstieg weiterer DiCV-Mitglieder ist noch möglich.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Die in Kooperation mit der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbischöflichen Generalvikariats erstellten Checklisten zum Einsparen von Strom- und Heizenergie geben einen Überblick über mögliche fachspezifische Ansatzpunkte für einzelne Fachbereiche der Caritas und enthalten darüber hinaus eine Liste zum Abhaken und gegebenenfalls zur Wiedervorlage.

11. Februar 2026: Webinar Curacon x ECOSPEED: CO₂‑Bilanzierung

Das Webinar „Curacon x ECOSPEED: CO₂-Bilanzierung“ bietet einen kompakten Einstieg in die Erstellung einer CO₂-Bilanz. Curacon zeigt gemeinsam mit ECOSPEED, wie Organisationen ihre Emissionen strukturiert erfassen und digitale Tools effizient einsetzen. Inhalte:

· Grundlagen und Nutzen der CO₂-Bilanzierung

· Überblick über relevante Emissionsquellen und Datenerhebung

· Einsatz digitaler Lösungen zur Bilanzierung

11. Februar 2026, 10.00 bis 11.00 Uhr, online kostenfrei, Anmeldung hier.

17. Februar 2026: Freiwillige Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln | Nachhaltigkeitslernreise

Das Webinar vermittelt Klarheit über die Voraussetzungen und Grundlagen für eine Nachhaltigkeitsstrategie (Ist-, Umfeld- und Wesentlichkeitsanalyse), zeigt praxisnahe Beispiele aus Unternehmen von pragmatisch bis ambitioniert und bietet einen Fahrplan, um Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Steuerung abzuleiten.

17. Februar 2026, 14:00 bis 15:00 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

19. Februar 2026: Climate Business Lunch: Wirtschaftliche und effiziente Wärmeversorgung für Unternehmen

Unternehmen müssen ihre Wärmeversorgung effizienter und zukunftssicher gestalten, indem sie den Wärmebedarf senken und fossile Energieträger durch erneuerbare Quellen ersetzen. Dabei hängt die Wahl geeigneter Technologien von Faktoren wie Standort, Anwendung, technischer Machbarkeit sowie Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Wärmequellen ab. Die Veranstaltung stellt verschiedene erneuerbare Wärmequellen für Unternehmen vor und zeigt ihre Einsatzmöglichkeiten anhand von Praxisbeispielen.

19. Februar 2026, 11:30 bis 12:15 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

24. Februar 2026: Webinar Curacon x DKB: CSRD, VSME & Co. entschlüsselt – Nachhaltigkeitsberichterstattung für Krankenhäuser im Fokus

Im Webinar erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die aktuellen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung – von der CSRD bis zu freiwilligen Standards wie VSME – und erfahren, wie Krankenhäuser diese für ihre Organisation einordnen und nutzen können. Inhalte:

- Einfach verständliche Einordnung von CSRD, VSME & weiteren Standards

- Konkrete Handlungsempfehlungen für Krankenhäuser

- Live-Fragerunde mit Expert*innen

24. Februar 2026, 10.30 bis 12.00 Uhr, Online, kostenfrei, Anmeldung per E-Mail an gesundheitundsoziales@dkb.de

24. Februar 2026: Webinar: Erfolgsmodell Mieterstrom - Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern

Photovoltaikanlagen auf Mehrparteienhäusern erzeugen kostengünstigen Solarstrom direkt vor Ort, der ohne Leitung durch das öffentliche Stromnetz an Bewohner_innen geliefert werden kann. Diese Direktbelieferung eröffnet Eigentümer_innen neue wirtschaftliche und ökologische Perspektiven. Mietende profitieren von attraktiven Strompreisen und den eigenen aktiven Klimaschutzbeitrag. In diesem Webinar der NRW.Energy4Climate erfahren Sie mehr zum Thema.

24. Februar 2026, 15:00 bis 15:45 Uhr via Zoom, kostenfrei, Anmeldung und weitere Infos hier.

27. Februar 2026: Webinar: EMAS – Energie- und Umweltmanagement

Das Webinar zeigt, wie Organisationen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft das freiwillige Umweltmanagementsystem EMAS effizient umsetzen können. Inhalte:

- Vorteile und Grundlagen von EMAS

- Umsetzung von Umwelt- und Energiemanagement

- Messung und Verbesserung von Umweltleistungen

27. Februar 2026, 10.00 bis 13.00 Uhr, Online, 150€, Anmeldung hier.

17. März 2026: Zukunft sozial – Nachhaltige Wege für die Freie Wohlfahrt von morgen

Die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg laden zum fünften Nachhaltigkeitskongress ein. Die Veranstaltung bietet Raum für Austausch, Vernetzung und neue Impulse für eine nachhaltige Entwicklung in der Sozialwirtschaft. Im Mittelpunkt stehen unter anderem nachhaltige Finanzierung, zukunftsfähiges Bauen, Mobilitätskonzepte, Klimaanpassung und Hitzeschutz, die Erstellung von Klimabilanzen sowie strategische Lobbyarbeit.

17. März 2026, Stuttgart, 150€. Die Anmeldung sowie nähere Informationen finden Sie hier.

17. März 2026: Transformation durch Technologie? KI im Nachhaltigkeitsmanagement | Lernreise

Das Webinar zeigt Unternehmen, wie künstliche Intelligenz und Automatisierungstools im Nachhaltigkeitsmanagement nützlich eingesetzt werden können, wo sie helfen und welche Stolpersteine es gibt. Es vermittelt Anwendungsfelder, Chancen und mögliche Risiken des KI-Einsatzes sowie Perspektiven aus vier KI-Startups.

17. März 2026, 14:00 bis 15:00 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

19. März 2026: Climate Business Lunch: Wirtschaftliche Vorteile durch smartes Laden

Smartes Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht Unternehmen einen effizienten und wirtschaftlichen Einstieg in die Elektromobilität, besonders für Betriebe mit Flotten oder vielen Mitarbeitenden. Intelligentes Lademanagement wird dabei zu einem wichtigen Bestandteil von Nachhaltigkeits- und Kostenstrategien. Das Förderprogramm progres.nrw unterstützt den Aufbau moderner Ladeinfrastruktur finanziell. Der Überblick zeigt verfügbare technische Lösungen, Fördermöglichkeiten und die praktische Integration in den Betriebsalltag.

19. März 2026, 11:30 bis 12:15 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

21. April 2026: Webinar: Grundlagen des VSME-Standards

Das Webinar Grundlagen des VSME-Standards des DNK-Partners plant values dient dem Einstieg in die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung. Inhalte:

Sie verstehen, wie der VSME-Standard aufgebaut ist

Sie wissen, wie das "if applicable" (dt. "wenn zutreffend") Prinzip anwenden und ihre relevanten Datenpunkte identifizieren

Sie verstehen, warum der VSME-Standard keine Wesentlichkeitsanalyse vorschreibt – und wann sie trotzdem sinnvoll ist

21. April 2026, 14.00 bis 15.00 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

21. April 2026: Web-Seminar: Klimaschutz und Klimaanpassung in der Kita

Im Webinar erhalten Sie praxisnahe Ideen, wie Sie mit Kindern und Familien Klimaschutz lebendig machen und Ihre Kita fit für den Klimawandel gestalten. Von Experimenten bis Anpassungsmaßnahmen – gemeinsam Strategien für heute und morgen entwickeln.

21. April 2026, 09:00 - 12:00 Uhr via Zoom, 75,- € intern, 90,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

28. April 2026: Praxistag von Koch zu Koch: Alltagstaugliche Alternativen ausprobieren

Praxisnah, kreativ und alltagstauglich: Entdecken Sie, wie pflanzenbasierte Küche in der Gemeinschaftsverpflegung überzeugt – mit einfachen Zutaten, starkem Geschmack und frischen Ideen. Gemeinsam kochen, voneinander lernen und neue Impulse für eine moderne Küche gewinnen.

23. April 2026, 10:00 - 16:00 Uhr, Katholisches Bildungsforum Rhein-Erft (Kirchstraße 1b, 50126 Bergheim), 75,- € intern, 90,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

5. Mai 2026: Web-Seminar: Gesunde Erde – gesunde Kinder

Nachhaltige Kinderverpflegung stärkt Gesundheit und Klimaschutz zugleich. Im Seminar erfahren Sie, wie regionale, saisonale und biologische Lebensmittel in den Kita-Alltag integriert werden können. Sie lernen, wie ein klimagesunder Speiseplan entsteht, Lebensmittelabfälle vermieden werden und wie Ernährung als Teil frühkindlicher Bildung wirkt. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW der Verbraucherzentrale NRW statt.

05. Mai 2026, 14.00 bis 16.30 Uhr via Zoom, 25,- € intern, 40,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

19. Mai 2026: Value Chain Cap | Nachhaltigkeitslernreise

In diesem Webinar wird Ihnen gezeigt, wie externe Nachhaltigkeitsanforderungen strukturiert im Bericht abgebildet werden können, welche Inhalte wichtig sind und wie dieser Bericht als zentrale Antwortquelle für Anfragen von Banken, Kapitalgebern oder Lieferanten dient.

19. Mai 2026, 14:00 bis 15:00 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung und weitere Infos hier

10. Juni 2026: Web-Seminar: Kommunikation ist alles – auch beim Essen!

Wie lassen sich Tischgäste für klimagesunde Mahlzeiten begeistern? Das Seminar vermittelt Wissen zur pflanzenbasierten Küche und zeigt, wie ansprechende Speiseplanung, kreative Kommunikation und kleine Impulse große Wirkung entfalten – für mehr Genuss, Gesundheit und Klimaschutz.

10. Juni 2026, 14.00 bis 15.30 Uhr via Zoom, 35,- € intern, 42,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

25. Juni 2026: Climate Business Lunch: Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor in der Kreditvergabe

Nachhaltigkeitskriterien werden zunehmend Voraussetzung für die Kreditvergabe, da nachhaltige Unternehmen langfristig weniger Risiken bergen und die Finanzierung stabilisieren. Steffen Pörner, Geschäftsführer beim Bankenverband Nordrhein-Westfalen, erläutert, wie Nachhaltigkeit in die Bonitätsprüfung einfließt, welche Anforderungen künftig gelten und wie transparente Nachhaltigkeitsstrategien die Finanzierungschancen verbessern können.

25. Juni 2026, 11:30 bis 12:15 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

21. Juli 2026: Gap-Analyse und Datenerhebung | Nachhaltigkeitslernreise

In diesem Webinar lernen Sie, wie sie Lücken in ihren vorhandenen Nachhaltigkeitsinformationen erkennen und systematisch Daten für ihre Berichterstellung erheben. Es wird ein realistischer Projektablauf von der Gap-Analyse (Soll-Ist-Abgleich) über die Datenerhebung bis zum fertigen Bericht vorgestellt, ergänzt durch Praxisfälle zur Gestaltung dieses Prozesses.

21. Juli 2026, 14:00 bis 15:00 Uhr, online, kostenfrei, Anmeldung hier.

15. und 16. September: Netzwerktreffen CSR & Nachhaltigkeit in Caritas & Diakonie

Das jährliche CSR-Netzwerktreffen für Caritas und Diakonie in Hofgeismar findet in 2026 am 15. und 16. September statt. Inhaltliche Akzente setzen wir zu den Themen Nachhaltigkeitsmanagement, regulatorische Rahmenbedingungen und KI und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus steht die Zusammenarbeit im Netzwerk im Mittelpunkt – u.a. im HofG-Netzwerk, das sich beim vorletzten Treffen gebildet hat und Ergebnisse zu den Themen Nachhaltige Beschaffung, Klimaanpassung, Energiemanagement und Einbeziehung von Mitarbeitenden einbringen wird. Das konkrete Programm wird im Frühjahr veröffentlicht. Kontakt: Volker Thorn (volker.thorn@vrk.de).

3. November 2026: Web-Seminar: Energiebewusstes Verhalten am (Büro-)Arbeitsplatz

Die Veranstaltung vermittelt praxisnahes Wissen zu Energieverbrauch und -einsparung im Büro, zeigt versteckte Energiefresser und gibt Tipps zur Änderung klimaschädlicher Gewohnheiten. Teilnehmende entwickeln alltagstaugliche Lösungen und Strategien, um Kolleg_innen fürs Mitmachen zu gewinnen.

03. November 2026, 13.00 bis 15.30 Uhr via Zoom, 55,- € intern, 66,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

4. November 2026: Web-Seminar: Kleine Schritte, große Wirkung: Gemeinsam Energie in der Kita sparen

Wie lässt sich im Kita-Alltag Energie sparen und Kinder zugleich für Nachhaltigkeit begeistern? Im Webinar erhalten Sie praxisnahe Ideen, Hintergrundwissen und Projektbeispiele, um Kosten zu senken, Ressourcen zu schonen und Ihre Kita als Lernort für Klimaschutz zu stärken.

04. November 2026, 09:00 - 12:00 Uhr via Zoom, 75,- € intern, 90,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

10. November 2026: Praxistag von Koch zu Koch: Alltagstaugliche Alternativen ausprobieren

Praxisnah, kreativ und alltagstauglich: Entdecken Sie, wie pflanzenbasierte Küche in der Gemeinschaftsverpflegung überzeugt – mit einfachen Zutaten, starkem Geschmack und frischen Ideen. Gemeinsam kochen, voneinander lernen und neue Impulse für eine moderne Küche gewinnen.

10. November 2026, 10:00 - 16:00 Uhr, Kath. Familienbildungsstätte Wuppertal (Bernhard-Letterhaus-Str. 8, 42275 Wuppertal), 75,- € intern, 90,- € extern, Anmeldung und weitere Infos hier

Weiteres:

Kita-Team-Fortbildungen rund ums Kochen und Essen

Egal, ob in der Kita vor Ort gekocht wird oder ein Caterer das Essen liefert: Um Kinder beim Essen(lernen) zu unterstützen, können alle im Team etwas beitragen. Kita-Teams können die Ernährungsinitiative „Ich kann kochen!“ zur Team-Fortbildung in ihre Einrichtung. Die Kita-Teams bekommen ein Grundverständnis, wie Kinder Essen lernen und wie sie dabei begleitet werden können. Neben der kostenfreien Fortbildung werden die die Kitas mit praxisnahen Bildungsmaterialien, Rezepten und digitalen Lernangeboten sowie einer Lebensmittelförderung von bis zu 500 Euro durch die BARMER unterstützt. Anmeldung für 2026 hier. Kostenfreie Elternwebinare rund um das Thema Essen in der Familie gibt es in der Familienküche.

Sprechstunden zum EFRE-Förderprogramm Energieeffiziente öffentliche Gebäude

Die Kommunalagentur bietet regelmäßig Sprechstunden für Rückfragen zu den EFRE-Förderprogrammen an, u.a. zum neu gestarteten teils in Kooperation mit den Bezirksregierungen, die die jeweiligen Anträge bewilligen. Die Übersicht über alle Termine ist hier hinterlegt. Die Bezirksregierungen beraten auch telefonisch (Ausnahme: BR Köln/Bonn). Die Ansprechpersonen sind – ebenso wie Richtlinie, FAQs und Präsentationen des MWIKE NRW und der Bezirksregierungen - hier veröffentlicht.

- Handreichung der Caritas NRW zur Umsetzung von Photovoltaik-Projekten auf den Dächern der Caritas

- Informationsbroschüre zum Einstieg in Photovoltaik für Träger der Caritas, herausgegeben von der Caritas Dienstleistungsgenossenschaft Paderborn (cdg).

- Deutscher Caritasverband: Energiearmut verhindern - aber wie? Zehn Vorschläge

- Die Broschüre Einstieg in das Klimamanagement für Einrichtungen der Caritas des Deutschen Caritasverbandes skizziert ein niedrigschwelliges Konzept zum Start von Klimaschutzmaßnahmen.

- Kennst du deinen ökologischen Fußabdruck? Warum hat die UN Nachhaltigkeitsziele beschlossen? Wie erkennt man Greenwashing? Das Aktionsheft „Zu spät Planet?“ der youngcaritas bringt Faktenwissen zum Thema Nachhaltigkeit auf den Punkt.

- Die Fördermöglichkeiten für die Sozialwirtschaft über die Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sind in der Broschüre Tatkräftig für den Klimaschutz: Wie Sie als Sozial- und Wohlfahrtsverband profitieren zusammengefasst.

- Gemeinsam die Umwelt schützen: Das Praxisheft „Gemeinsam grün“ fasst interreligiöse Ideen zur Bewahrung der Schöpfung in Kindertagesstätten zusammen. Das Heft ist ein gemeinsames Projekt der Fachstelle für interreligiösen Dialog und der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln sowie der Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder des Diözesan-Caritasverbandes.

- Gebäudesanierung und effiziente Energienutzung in Kitas - Eine Handreichung für Träger von Kindertagesstätte

- Das Gemeinschaftsprojekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des Deutschen Caritasverbands und der Diakonie Deutschland fördert die Umstellung auf nachhaltige Arbeitskleidung und Flachwäsche in den Einrichtungen der Caritas und Diakonie. Weitere Informationen finden Sie hier.

- Positionspapier der Caritas in NRW: Maßnahmen in Einrichtungen der stationären Altenpflege und Behindertenhilfe

finanzierbar machen.

Unsere Klimatipps

Zahlreiche best practice Beispiele

Diese und viele weitere Tipps finden Sie auch auf der Website des Projekts Stromspar-Check.

Ihre Ansprechpartnerin